编者按:1978-2018,四十年改革开放,四十年风雨砥砺,四十年昂首奋进,中国人民用勤劳和汗水在人类发展史上书写了国家和民族发展的壮丽史诗。回首来路,四十年革故鼎新,中华儿女一路披荆斩棘,砥砺前行,创造了傲人的中国奇迹。展望前方,两个一百年梦想,中华儿女以勇气为桨,以创新为帆,书写民族复兴新史诗。

岷峨挺秀,锦水含章,巍巍学府,德渥群芳。辉煌四十年,黾勉同心的川大人从未停下前进的脚步,煌煌学府在浩大的改革洪流中涵乾纳坤,励精图治,为建设世界一流大学积蓄了磅礴力量。奋进新时代,全体川大人正以饱满的热情、昂扬的精神、十足的干劲,弘扬“海纳百川,有容乃大”的川大精神,干在实处、走在前列,把学校“两个伟大”不断推向前进。

为此我们从今日起特别推出“辉煌40年 奋进新时代”专题报道,在回顾学校40年发展历程的同时,昂首奋进新时代,再谱“双一流”建设新华章。

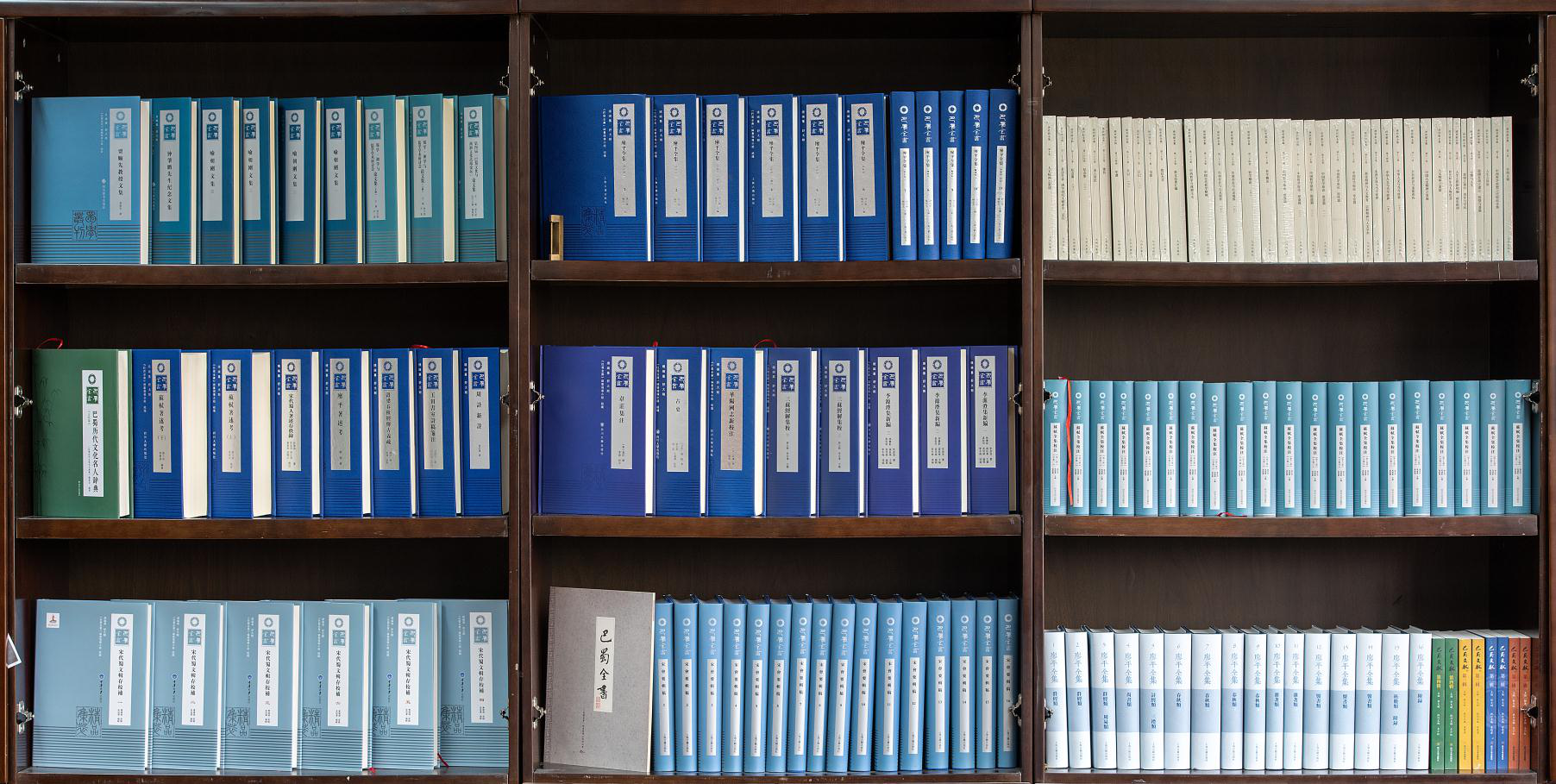

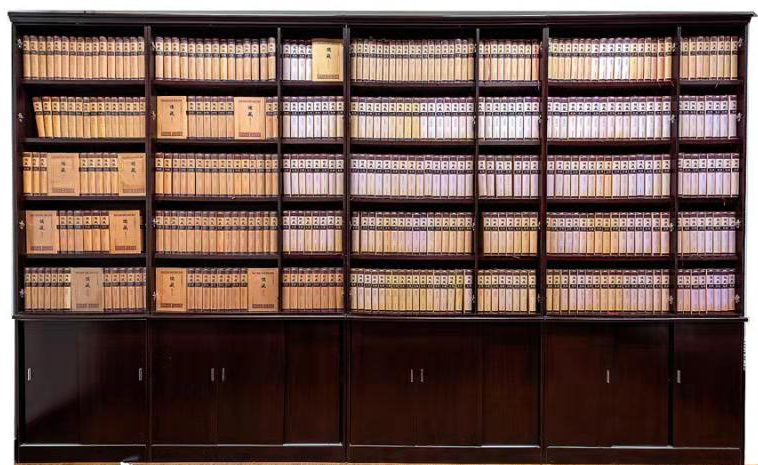

1983年,四川大学古籍整理研究所(以下简称古籍所)经教育部批准正式成立,成为从事中国古典文献整理与研究的专门机构。迄今35年间,在徐中舒、缪钺、杨明照、赵振铎、胡昭曦、曾枣庄、刘琳等著名学者的带领与所有工作人员的不懈努力下,古籍所经历了三个大的发展阶段,出版了《汉语大字典》、《全宋文》、《儒藏》、《巴蜀全书》等经典文献,为改革开放后中国学术在宋代文化、儒家文化以及巴蜀文化等领域的研究上做出了重大贡献。累累书籍背后,纂书人们的精神与故事映射出改革开放的峥嵘岁月。

文化圣火 炬薪相传

《汉语大字典》是古籍所成立后出版的第一个杰出成果。改革开放初期,文化建设成为国家的重要任务,可彼时中国最新的字典还停留在民国时期所编的《中华大字典》,其过时的注音和注释等已不合时宜,这引发了国内学者重新编纂字典的想法。“要想进行文化建设,人民识字是最基础的需要。”四川大学古籍整理研究所所长舒大刚说。

编写《汉语大字典》的申请经国务院批准后,由川、鄂两省负责开始编纂。经过300余名学者15年时间的悉心编纂,收录了56000多个单字的《汉语大字典》面世了。这是当今世界上规模最大、收集汉字单字最多、释义最全的一部汉语字典,当前古今文献、图书中出现的汉字,几乎都可以从中查到。

《汉语大字典》的出版,满足了人民识字的需要,弥缝了年轻人与古文献阅读的隔膜和文革造成的文化断层现象。不仅如此,《汉语大字典》对国际也有着巨大意义,“一书在手,众义齐备”,《汉语大字典》收字广、注音全等特点,对外国学者读懂中国古书帮助很大。

《全宋文》是古籍所集体产出的第二项标志性成果,由当时副所长曾枣庄与刘琳负责,以杨明照、缪钺等一批老专家为指导,集结了川大最雄厚的文史力量编纂而成的宋代文献汇编。全书共360册,收录了全部宋代的单篇散文、骈文和诗词以外的文章,是迄今为止我国最大的断代文章总集。宋朝是中华文化发展的高峰,可在《全宋文》之前,中国只有各种各样的宋代文选,没有完整的集成性的汇编。

“《全宋文》这样的大型总集的出版,将十分有助于推进宋代文学、文化的研究步伐,十分有助于产生宋代文学、文化研究的新生长点,十分有助于宋代文学、文化研究全局性也就是战略性的进一步昌盛。”中国社会科学院文学研究所研究员邓绍基对《全宋文》予以高度评价。2009年,《全宋文》获得四川省第十三次哲学社会科学优秀成果奖一等奖。

35年,编纂工作从未停止,继《全宋文》后,古籍所出版了儒学文献的大型丛书《儒藏》,其收书5000余种(约3亿字)。有巴蜀“四库全书”之称的《巴蜀全书》收录了自先秦至清末民初的历代巴蜀学人撰著的重要典籍,涉及哲学、军事、文化、民族、地理等多个方面。《巴蜀全书》从2010年开始编纂,目前仍在进行中。

近日,古籍所《儒藏》系列成果《儒学文献通论》,《巴蜀全书》阶段性成果《宋会要辑稿》以及宗教授所卿希泰教授主编、詹石窗教授副主编的《中国道教思想史》(4卷)荣获“第三届全球华人国学大典”优秀成果奖。

文章千古事 得失寸心知

改革开放的四十年间,古籍所不断为社会输出文化精品。高产出的背后是工作人员们巨大的时间与精力的付出。

《全宋文》出版时,全书字数多达一亿,而这一亿字是古籍所全体人员花费了20年时间奔赴全国各地一点一点“翻”出来的。由于四川省内的图书馆关于宋代的文献很少,为了获取文献,工作人员们去往上海、南京、北京等城市搜寻资料。

入职不久,还是个年轻小伙子的尹波被派去了古籍资源最丰富的北京。查资料需要一趟趟的出差,为了节约经费,他干脆在北京住了下来,一住就是半年。“我印象很深,当时住的是红旗杂志社的招待所,离北京市图书馆很近。”尹波回忆到。但所谓的招待所其实就是一个完全封闭的地下室,偌大的空间里没有一扇窗户,只要一停电,整个地下室就漆黑一片。

每天早上图书馆一开门,尹波和同事就进馆查书,当图书馆午间闭馆休息时,他们就去仍在开放的分馆看,中途随便吃碗面当午饭,把能利用的时间都节约下来。他们按照普查书目把一本本书一页页地翻,将其中的宋文全部找出来,这样一直持续到四点半图书馆闭馆。“北京的天黑得早,从图书馆出来的时候,看到路灯都是双个的,带着重影。”尹波说着,双手在眼前划了两个半圆。

80年代的中国还没有电子文档,要想将文献记录下来,只有两个方法——一靠复印,二用手抄。很多孤本刻本图书馆是不允许复印的,这时候古籍所的工作人员们就一个字一个字地抄,抄完后再与原文校对一遍。

在编纂《巴蜀全书》时,工作人员们要查阅资料、校勘、加标点、写提要、做研究......起床后到夜晚十一二点,除开用餐时间,他们一天几乎要工作十五六个小时,日日如此。“编纂古书是很耗体力的一件事。刘琳先生参与了《巴蜀全书》的审稿,审完出书后,身体就不行了,全身都是病,现在还在修养。”舒大刚说。而刘琳先生今年已是79岁了。

15年、20年,一本本书编了出来,所里年迈的学者们已经退休,在任的人们仍在坚守他们的岗位。古籍所清贫的生活和编纂集体项目对个人科研事业造成的损失并没有让尹波离开,他放弃了外出深造的机会,潜心在古籍所整理研究古文。“我很感谢古籍所,感谢学校提供这么好的一个环境,让我在这里成长了起来。”尹波说。

四川大学秉承文翁石室的传承,坚守文化建设的理念,对古籍所的工作始终予以大力支持。“我们每年可能就出版一两本书籍,成果出来得很慢,但学校很信任我们,相信我们可以做好这件事。”尹波很感谢学校的信任。《全宋文》得以出版,一方面得益于各地图书馆和古委会的援助,另一方面也离不开学校的鼎力支持,川大将《全宋文》纳入了科研范围,在当时,把这种集体项目算作科研是很罕见的。

路漫漫其修远兮 吾辈上下求索不息

“吾中华民族立国于天地之间,数千年中,曾创造丰硕灿烂之文化,沾溉世界。整理古代文献,其用意亦在于使国人更可全面理解中国之历史文化,取精去粗,以适用于今日而已。”《全宋文》的序言如此写道。

所长舒大刚始终认为,文化是整个社会最高成就的结晶,无论什么样的社会、经济模式或者其他的事物,总要产出文化才行。没有文化就是过眼烟云,只是影像,再辉煌的成果最终留下的是文化。

而文化又是通过文献来传承的,要研究文化,就要有文献。文献是分散的、有些是错误的,就需要有人来收集、整理和校勘,把最真实、最完全、可以使用的文献呈现给学者,流传给后人。而收集、编纂并研究文献,将文化世代传承,正是每一个川大文史工作者承担的使命,也是古籍所的意义所在。

舒大刚将自己与同事比作“筑路的人”:“类似于我们要去西藏玩,没有铁路,没有高速公路,走起来就很麻烦,我们就是在不断筑路、铺路”。在他眼里,整理研究古籍不仅仅是一个岗位的工作,它是文化传承、文化自觉、文化自信和文化发展的一个最基础、也是最必须的一个工作,没有这些谈文化,就犹如在沙滩上建楼,是没有地基的。而为文化研究打下基石,则是他们工作的价值所在。

未来一段日子,古籍所仍会将工作重心放在发展“经典儒学”、“大众儒学”和“巴蜀儒学”上,深入研究我国的经典国粹。同时也会继续编纂工作,将陆续出版“蜀学文库”、“儒释道文库”与国学经典系列读本。

他希望大家都能去读一读古籍所出版的书,里面都是历代经典的汇编,在其中体会古人深刻的智慧,提高自己的才能和素养,让自己的举手投足都变得优雅。“让自己觉得有根,知道为人有信守的原则”。

编辑 :吴玉潇 廖芹